专利法第二十六条第三款(以下简称 A26.3)承载“以公开换保护”的专利制度本质,亦是实现专利法立法宗旨的基本保障。通过说明书配合权利要求书来划定权利边界,平衡专利权人和社会公众的利益。当说明书无法实现“清楚、完整”而导致所属领域的技术人员无法实现权利要求书所要保护的技术方案时,说明书公开不充分。此时,申请人难以获取专利权以保护自身研发成果;或者虽获取了专利权,但因权利基础不牢,无法经受确权阶段或诉讼阶段的考验而成为空中楼阁。

因此,公开充分与否对专利的全生命周期都至关重要。以电池相关领域无效案例为检索对象,通过incoPat数据库进行中国无效检索,检索时间截至2024年4月24日,通过简单同族合并后出现202条。通过分析前述无效案例,站位无效宣告请求人的角度,A26.3日益受到重视,其应用思路逐渐从增加专利权人应诉负担转变为主诉理由。与此同时,据此理由被宣告专利权无效的案件也随之增加。由于A26.3会涉及众多无效侧重点,如实验数据或制备工艺等相关内容公开不充分,因此有必要深入剖析A26.3,从而指导实务工作,构建高质量专利,以助力知识产权强国建设。

一、公开充分之立法剖析

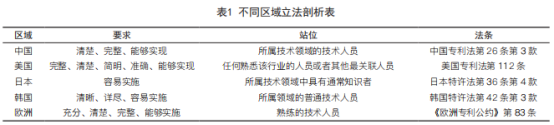

(一)不同区域立法剖析

针对公开充分,不同区域均对此有明确规定[1],其整体要求一致,但在文字表述及要求程度上存在些许差异,如表1所示,各区域均要求说明书公开的程度应足以使权利要求书所要保护的技术方案能够实施。日韩在“能够实施”的基础上进一步要求“容易实施”,对实施程度要求相对偏高;中美韩欧均明文要求“清楚”,与此同时,中美欧亦明文要求“完整”。以“站位”为视角,中日韩这些亚洲国家在公开充分的站位均是“所属领域的技术人员或者本领域的技术人员”;欧美则不局限于“所属领域”,而是相对偏宽泛些。综上可见,中国对公开充分的要求程度略低于或持平其他区域,因此中国申请人在向其他区域进行涉外案件申请时,需重点关注公开充分的问题。

聚焦中国关于公开充分的相关规定,从立法本意来看,公开充分体现专利法立法的对价理论,即“公开”与“保护”的对价,鼓励将发明充分公开来换取特定时段的垄断性保护,平衡专利权人和社会公众的利益,推动社会科技进步。为了实现立法本意,从实务角度来看,公开充分不但是专利授权必要条件之一,也是无效程序中的无效理由之一。同时,公开不充分的缺陷因专利法第三十三条而难以通过后补内容来克服。因此,在实务操作中,必须在申请阶段就确保说明书公开充分。

如何确保说明书公开充分呢?关键就是抓住公开充分的核心点——“能够实现”,以及规范内容——“说明书和权利要求书的关系”。“能够实现”的内核是“一位三体”,即站位所属技术领域的技术人员、体现能实现技术方案、体现能解决技术问题及体现能产生预期效果。根据我国《专利审查指南(2023)》(以下简称《指南》)第二部分第四章第2.4节,“所属技术领域的技术人员”是指“一种假设的‘人’,假定他知晓申请日或优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识,能够获知该领域中所有的现有技术,并且具有应用该日期之前的常规实验手段的能力,但他不具有创造能力”;“技术方案”,是指权利要求书中所请求保护的技术方案;“技术问题”指技术方案所能解决的至少一个技术问题,一般是指申请人说明书中声称的技术问题,但并不限于所声称的技术问题;“预期效果”与“技术问题”相对应,解决“技术问题”的同时会带来“预期效果”。“说明书和权利要求书的关系”,是指说明书是否公开充分是针对权利要求书中所请求保护的技术方案而言,若说明书能保证权利要求书的技术方案“能够实现”,则说明书公开充分,反之则公开不充分。总之,实务中应结合技术方案,逻辑自洽地推导出技术方案能解决技术问题,进而带来预期效果;对于可预期性差的技术方案,如化学生物类的案件,逻辑推导难以确信能解决技术问题时,需要通过实验数据加以验证。

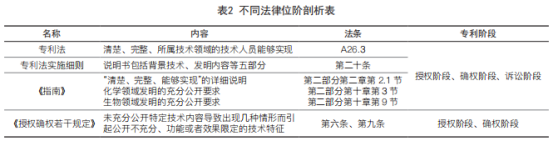

(二)不同法律位阶剖析

在知识产权相关法律体系中,对公开充分均有相关记载,如表2所示,从理论到实践、从宏观概念到微观解释、从授确权阶段到诉讼阶段的不同维度阐述了公开充分的相关规定。具体而言,专利法提纲挈领地规定了公开充分的宏观要求;专利法实施细则从说明书的构成角度来微观阐述各部分内容;《指南》则针对性地阐述了公开充分中的“清楚”“完整”和“能够实现”这三个关注点,并对化学领域和生物领域发明的充分公开作了进一步说明;《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定(一)》(以下简称《授权确权若干规定》)则基于复审无效阶段审判案例中常见争议点,从公开不充分情形及功能或效果限定角度阐述充分公开。

通过上述不同视角的阐述,来指导实务中如何避免出现公开不充分情形。例如,在实务中采用通用技术术语、无理解歧义的技术特征等来满足“清楚”要求;披露功能性限定背后的技术手段、公开实验数据等来满足“完整”的要求:最终判定权利要求所保护的技术方案所涉及的各个技术特征是否足够“清楚”和“完整”以至“能够实现”。

脱离知识产权相关法律体系的视野,“充分公开”契合《中华人民共和国民法典》第七条中作为基本原则之一的诚实信用原则,也即民事主体从事民事活动时,应当遵循诚信原则,秉持诚实,恪守承诺。申请人作为参与民事活动的民事主体,在行使专利申请权时,理应履行在申请文件中充分公开所期望享有独占权的技术方案的义务,不欺不诈,言行一致,信守承诺,从而维持自身利益与社会公众利益的平衡。与此同时,诚实信用原则也被引入2023年12月新颁布执行的专利法实施细则中,其第十一条规定“申请专利应当遵循诚实信用原则。提出各类专利申请应当以真实发明创造活动为基础,不得弄虚作假”,并且其在第六十九条将第十一条列为无效理由。虽说第十一条更多是为了遏制《规范申请专利行为的规定》中的八种非正常申请专利行为,但是在实务中难免会存在因说明书公开不充分而被误认为违反诚实信用原则的情形;若该认定发生在专利权人提起专利侵权诉讼而被对方无效的过程中,则专利权人可能面临恶意提起专利权诉讼损害赔偿之诉的风险。

二、公开不充分之情形剖析

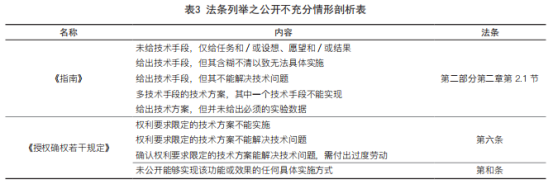

(一)法条列举之公开不充分情形剖析

相应法条中罗列的公开不充分情形,如表3所示,法条通过有限罗列的形式展示常见的公开不充分情形。具体而言,《指南》侧重从说明书的角度展示公开不充分情形,其是对实务中常遇到的典型的公开不充分情形的概括总结,例如表3中《指南》规定的第一种情形对应实务中“功能性限定未对应公开手段”等,第二种情形对应实务中“非通用技术术语”“技术特征理解有歧义”等,第三种情形对应实务中“技术原理不通”等;《授权确权若干规定》侧重从权利要求书的角度展示公开不充分情形,与《指南》中相关规定是一体两面的关系,并且针对实务中常见的功能性限定也作出说明,提示申请人在申请文件中需披露能解决技术问题和带来预期效果的可实现方案。

总而言之,“清楚”“完整”的根本要求就是“能够实现”,因此,是否公开充分的关键在于“是否能够实现”,“能够实现”也即针对权利要求书所请求保护的技术方案,所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容,就能够实现请求保护的发明的技术方案,解决其所声称的至少一个技术问题,并且产生预期的技术效果。与此同时,“能够实现”并不意味着说明书涉及的所有技术内容均需要事无巨细的记载,也并非要求发明的技术方案必须在所有方面均优于对照例,具体见2022年十大复审无效案件之一的无效决定号为59383号的无效决定。此外,说明书中与权利要求限定的技术方案及其所解决的技术问题无关的内容,对于说明书公开是否充分的判断一般不产生影响①,换言之,公开充分针对的对象是权利要求书所要求保护的技术方案。

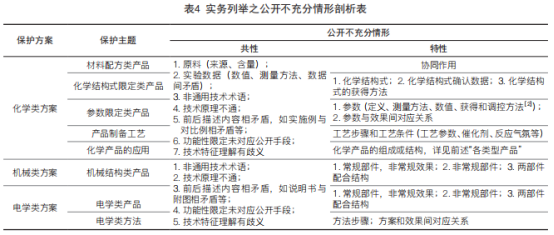

(二)实务列举之公开不充分情形剖析

从实务视角出发,本部分从不同保护方案中提炼出共性的常见公开不充分情形、特性的常见公开不充分情形。如表4所示,不同类型的保护主题对公开不充分有其特别需注意的要求,在实务中,需特别注意核查。如机械结构类产品,若出现独特结构和/或特别效果时,需详细记载独特结构的结构设计或实现特别效果的结构设计;再如材料配方类产品,若出现协同作用时,除文字说明外,说明书中应充分公开能验证协同作用的实验数据,否则在授权阶段审查员一般不认可协同作用,进而无法凸显方案创造性;再如参数限定类产品,若出现多种参数以公式或其他形式相互配合来限定产品时,说明书应充分公开通过何种技术手段来获得能满足多种参数相互配合关系的产品,即通过何种技术手段获得和调整能同时满足特定范围值要求的多个参数,对此,无效决定号55016的无效案件有相关阐述。

三、公开不充分之核查思路和具体建议

从法条和实务角度,前述内容呈现了典型的公开不充分情形。面对如此多的公开不充分情形,申请人如何在申请阶段就尽量避免这些情形呢?谢林明等[3]从法条解读的角度提出判断说明书要达到充分公开的思路,即2个要求、1个标准、1个“人”的规定。本部分则从实务角度出发,即试图从表4出发,梳理出公开不充分的核查思路,具体归纳为如下步骤:

首先,核查申请文件所要保护的技术方案是何种方案。

其次,核查属于该种保护方案下的何种保护主题。

接着,核查该种保护主题是否存在特性情形。因为特性情形是该保护主题典型的易出现公开不充分之处,故可优先核查。若核查出存在某种特性情形,如参数的测量方法未公开,此时就需要在申请文件中补入该特性情形。

最后,核查该种保护主题是否存在共性情形。因共性情形在大多数保护主题下均有可能存在,此时,也需对照申请文件逐一核查。

当然,该核查思路不但适用于申请文件阶段,还适用于确权阶段中无效请求人从专利权人的授权文本中去寻找A26.3涵摄下的具体无效理由。

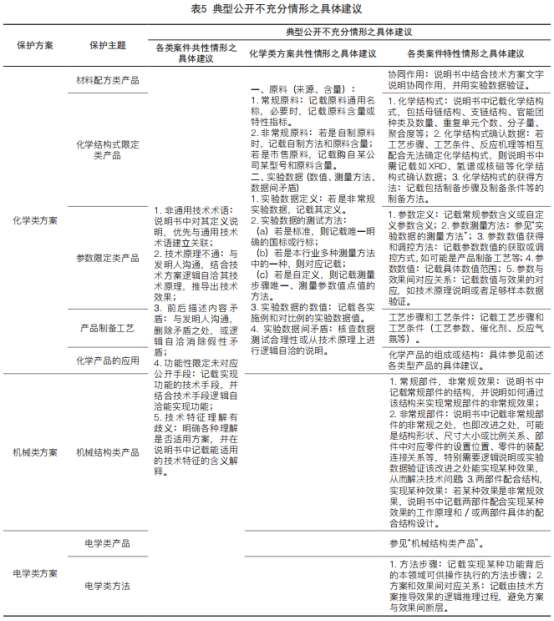

通过上述核查思路核查到了具体的公开不充分情形,接下来就是如何在申请文件阶段就消除该公开不充分情形,具体建议如表5所示。

四、公开不充分之案例剖析

(一)案例1:CN101536221B——共挤出的多层电池隔板(星源材质 VS 赛尔格,无效决定号52970)

涉案专利权利要求4为:

一种制备聚烯烃微孔多层膜的方法,该聚烯烃微孔多层膜的厚度范围是4~50 μm,并且该聚烯烃微孔多层膜具有由<0.80 μm的标准偏差限定的均匀厚度,该方法包括步骤:

通过挤压模共挤出非多孔的聚烯烃多层前体,最低剪切速率为4s,每层流量为8.2~45.4 kg·h-1,其中,所述聚烯烃多层前体中的至少两个是相互不同的;以及

处理该非多孔的聚烯烃多层前体,以得到微孔聚烯烃多层膜。

按照前述核查思路,涉案专利属于化学类方案;进一步地,涉案专利权利要求4属于产品制备工艺;接着核查特性情形,即工艺步骤和工艺条件是否公开充分;最后,核查涉案专利权利要求4所保护的技术方案是否存在共性情形。在该核查思路指引下,结合涉案专利背景技术、核心发明点等,发现现有技术因通过狭孔模具同时挤出至少两种相异聚合物相关的复杂性而无法制备均匀的多层电池隔板,这种复杂性体现在共挤出膜的厚度均匀性受到材料种类、多种工艺条件等影响,涉案专利正是基于此背景而产生,工艺改进应是其核心发明点,产品所具有的特性也是因工艺的改进而带来。

但回顾涉案专利说明书,其仅记载两个工艺参数,实施例部分也并未记载具体聚合物组成、具体操作参数的实施范例,因此,合议组认为,如果一个技术方案受多种因素影响,涉及数量众多的参数相互关联,且众多参数的影响权重接近,而说明书仅记载其中少数几个参数,且无具体实施例可参照,所属技术领域的技术人员对该少数参数以外其他工艺条件、参数进行设定、调整和匹配,所需克服的技术难度、付出的劳动超出所属技术领域的技术人员的能力范畴,则应当认为说明书记载内容未达到所属技术领域的技术人员能够实现的程度,即说明书公开不充分。虽然,专利权人陈述在涉案专利说明书中已明确记载“所有其他参数均是常规上已知的”,本领域技术人员根据需要常规调整即可,但是,“参数是常规已知的”并不代表“各参数的调整和匹配是已知的”,还需进一步判断多个常规工艺参数间的调整和匹配是否足以使所属领域的普通技术人员付出过度劳动才能解决技术问题,若是,则说明书公开不充分,反之,说明书公开充分。在实务中,产品制备工艺类的保护方案通常会涉及原料、工艺参数、工艺步骤、制备设备等因素,当面对产品制备工艺类的保护方案时,尤其要结合技术问题逐一核实工艺中哪些因素对解决技术问题必不可少,哪些因素可有可无。当出现无法权衡取舍时,宁可多展开描述。

当然,在审查阶段或者无效阶段面临公开不充分的窘境时,专利申请人或专利权人可通过提交证据证明现有技术已充分公开该原料即可。此时,证据的“三性”——真实性、关联性和合法性,是决定证明力的关键所在。对此,相关文献[4]对教科书、专利文献和期刊文章、发票或购销合同、页面资料等不同证据来证明原料公开充分方面作了深入剖析,具有借鉴意义。更进一步地,张旭[5]通过将待证事实分类说引入到审查阶段公开不充分情形的举证责任分配中,依据消极事实和积极事实来判定举证责任归属,给公开不充分情形举证责任分配提供一种思路。

(二)案例2:CN108878892B——正极极片及电池(宁德时代 VS 中创新航,无效决定号563247)

涉案专利权利要求1为:

一种正极极片,包括正极集流体以及设置在正极集流体至少一个表面上且包括正极活性材料的正极膜片;其特征在于,

所述正极活性材料包括LiNixCoyMn1-x-yO2、LiNixCoyAl1-x-yO2及其改性化合物中的一种或几种,其中,0<x<1,0<y<1,0<x+y<1;

所述正极膜片的OI值COI为8~100,其中,

所述正极膜片的OI值COI=C003/C110,C003为正极极片的X射线衍射图谱中003特征衍射峰的峰面积,C110为正极极片的X射线衍射图谱中110特征衍射峰的峰面积;

所述正极极片满足关系式:0.015≤COI×ρ≤1.50,ρ表示正极膜片的面密度,单位为g·cm-2。

按照前述核查思路,发现涉案专利中参数的定义、测量方法、数值等特性情形公开都较为充分,反而是实验数据等共性情形的相关内容公开不充分。具体而言,实验数据的测量方法公开不充分,涉案专利要解决安全性不高以及循环寿命短的技术问题,循环性能测试是涉案专利的重要组成部分,直接影响循环次数,进而决定参数模型构建及参数取值范围。但回归涉案专利说明书中相应记载内容,仅是记载“循环性能测试:在25℃下,将电池以最大充电倍率充电、以1C倍率放电,进行满充满放循环测试,直至电池的容量衰减至初始容量的80%,记录循环圈数”,但是本领域公知,循环性能测试必须明确充放电电流和截止电压,否则无法对循环圈数进行评价和比较,加之,涉案专利所保护的技术方案必须通过实验数据分析才能得出,因此,涉案专利既不能获得技术手段,也不能确定技术效果,故合议组认为涉案专利公开不充分。同样因参数的测量方法公开不充分而被全部无效的情况,还出现在无效决定号49079,案件名称为改进的铅酸电池隔板、电池及相关方法的无效案件中。

与此同时,无效请求人还以“实验数据不真实”作为公开不充分的佐证点,但对此,合议组在无效决定中并未评述。通常,针对无效请求人对说明书实验数据真实性的质疑,应当在全面审慎考量申请文件本身记载、双方证据和理由的基础上予以判定。如果综合权衡在案证据和相关事实后,不能确信实验数据为抄袭编造这一待证事实具有高度可能性,则不应得出实验数据不真实的结论,具体见2022年十大复审无效案件之一的无效决定号为59383号的无效决定。

参数限定类产品因参数限定的特殊性,说明书中不但应该充分揭示参数相关内容,还应充分揭示实验数据相关内容,并能使实验数据与现有技术相比较,以确定发明技术效果,提高参数限定类产品的可预期性。为此,针对参数限定类产品,重点论述参数相关内容和实验数据相关内容是否公开充分,具体可参见前述表5所示进行核查和应对。

(三)案例3:CN111755753B——一种锂离子电池电解液添加剂环碳酸硫酸乙烯酯及其制备方法(谢海玲 VS 香河昆仑,无效决定号59014)

涉案专利权利要求1为:

一种锂离子电池电解液添加剂环碳酸硫酸乙烯酯,

其特征在于,其结构式为式I、式Ⅱ、式Ⅳ、式Ⅴ中任一种。

通过采用前述核查思路,同无效请求人所发现的一样,说明书明显未记载上述化学结构式的确认数据,但是化学结构式本身及其获得方法或制备方法记载得清楚、完整、充分,此时说明书是不是就存在公开不充分呢?不尽然,还需站位本领域普通技术人员视角,结合说明书公开的内容来预知制备方法能否得到该特定结构式。具体而言,若工艺步骤、工艺条件、反应机理等相互配合能确认反应进行方向,从而预知反应产物的化学结构式,则说明书中可不记载化学结构式确认数据;反之,则说明书中需记载诸如XRD、氢谱或核磁等化学结构式确认数据。回归涉案专利,合议组认为制备方法能确认反应进行方向,从而确认化学结构式,说明书无需提供化学结构式确认数据,说明书公开充分。

与此同时,无效请求人提出说明书未公开化合物的用途实验数据,故说明书公开不充分。关于此点,需要回归“能够实现”这一要求,也即所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容,就能够实现请求保护的发明的技术方案,解决其所声称的至少一个技术问题,并且产生预期的技术效果。具体到本案中,所要解决的技术问题是电解液添加剂现有制备方法制得的产品中存在大量含羟基物质,换言之,就是产品纯度不高。涉案专利通过特定的制备方法制得的产品纯度高,解决了技术问题,达到了一定的技术效果。至于涉案专利中化合物应用于锂离子电池电解液添加剂,并非涉案专利关注的重点,不提供化合物用于电解液的实验数据并不影响整体技术方案的实现。

五、小结

从国家层面,中共中央、国务院于2021年9月印发了《知识产权强国建设纲要(2021—2035年)》,提出要实施知识产权强国战略。高质量专利是实现知识产权强国战略的一个重要基石,而公开是否充分又是影响高质量专利的一个关键因素。从申请人层面,公开是否充分直接影响专利的授权、确权和诉讼,也即关系到申请人是不是有权利、权利是不是稳定、权利能不能行使的关键问题。因此,本文从如下几个方面来着重剖析A26.3,以期助力实施知识产权强国战略。

(1)从立法的角度,剖析不同区域关于“公开充分”的规定及异同,并聚焦中国关于“公开充分”的规定,梳理实务中需关注的重点。从不同法律位阶剖析中国关于“公开充分”的体系性规定及其与《中华人民共和国民法典》中诚实信用原则的契合点。

(2)从理论和实务的角度,分别详细论述了公开不充分的各种情形,特别是依据不同的保护方案、不同的保护主题,整理归纳了实务中常见的公开不充分情形,并区分了特性情形和共性情形,与理论上的公开不充分情形相互配合呼应,理论结合实际,规避申请文件中的公开不充分情形。

(3)基于前述实务中常见的公开不充分情形,梳理出公开不充分之核查思路和具体建议,以理论为依据,以思路为指引,以具体建议为举措,指导实务工作,提高专利质量。

(4)从产品制备工艺、参数限定类产品及化学结构式限定类产品三类案例出发,并以支持和不支持公开不充分为视角,依据前述公开不充分之核查思路和具体建议,深度剖析了三类案例中典型的公开不充分情形,并给出实务中的应对策略。

注释:

参考文献: