引言

专利法第三十三条规定:“申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”从上述条款可以看出,申请人可以修改专利申请文件,但也不能随意修改申请文件,必须符合一定的规定,而申请人在申请日提交的原说明书和权利要求书记载的范围是审查修改是否符合规定的依据。《专利审查指南(2023)》(以下简称《指南》)第二部分第八章第 5.2.1.1节指出,原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。在实际审查过程中,申请人经常会主动或被动对申请文件进行修改,对于权利要求的修改,向权利要求中增加技术特征是申请人常用的修改申请文件的方式。而对于将说明书具体实施方式中有明确文字记载的技术特征加入权利要求中时,权利要求的保护范围缩小,在专利审查过程或申请人修改申请文件时均可能会忽略修改超范围的问题。为此,笔者结合几个案例,探讨当增加在申请文件中有明确文字记载的技术特征至权利要求时,也可能会导致修改超范围,以期对专利审查工作或专利申请的修改有所启示。

一、立法宗旨

我国是基于先申请原则, 旨在保护最先提出专利申请的人,鼓励申请人在完成发明创造后及时申请专利,使发明创造尽早公开并获得保护,避免已有研究成果被重复研究,有利于节约资源。换言之,专利制度就是公开换保护,专利权人 /申请人通过将其发明创造向公众公开来获得权利要求保护的范围,因此,为了获取专利权,申请人都会尽早申请专利。

申请人在申请日提交的申请文件之所以还可以进行修改,是由于申请文件不可避免地会存在各种缺陷,如存在明显笔误、权利要求的撰写不清楚、权利要求的保护范围过大、实际作出的技术贡献并未写入权利要求中等,若不允许申请人对其进行修改,则申请的专利要么被驳回,要么被授权,如果一项专利对现有技术作出了贡献而被驳回,则会阻碍技术的发展,降低申请人创新的积极性;如果一项专利存在缺陷就授予专利权,就会影响专利 的准确性及稳定性,妨碍公众对授权专利的实施应用,给专利权的行使带来困难,妨碍专利制度的正常运作,降低专利制度的应有价值[1]。在设立修改超范围的法规法理思想方面,欧洲、日本和中国是一致的,均是基于先申请原则,均是为了平衡申请人和社会公众的利益[2]。修改之所以不能超范围,是因为先申请原则确定了申请人在申请日完成的技术贡献,也确定了公众在申请日能够获知的技术内容。不允许申请人通过增加在原始提交的申请文件中未公开的内容来完善其发明,防止修改时引入在原申请中没有明确或隐含公开的,对发明有技术贡献的内容,从而使原申请技术方案发生新的改变,这样可能会给予申请人不当的利益,也可能会损害依赖于原始申请内容的公众的合法权益。

二、权利要求中技术特征的增加

在专利审查工作中,只要申请文件有修改,审查员首先需要判断的就是修改是否超范围,因此判断申请文件的修改是否超出原始申请文件记载的范围,是几乎每件专利审查中都要考虑的问题。《指南》第二部分第八章第5.2.2.1节中指出了允许对权利要求书修改包括的类型,其中涉及增加、删除或变更技术特征,而不管是通过增加技术特征对权利要求进行修改,还是删除 /变更技术特征对权利要求进行修改,均有允许修改的情形,也有不 允许修改的情形。为了克服审查员通知书中指出的缺陷,通过对权利要求增加技术特征属于审查过程中经常遇到的修改方式。对于增加技术特征允许的修改,《指南》第二部分第八章第5.2.2.1节中指出允许的对权利要求书的修改,包括:在独立权利要求中增加技术特征,对独立权利要求作进一步的限定以克服原独立权利要求无新颖性或创造性、缺少解决技术问题的必要技术特征、未以说明书为依据或者未清楚地限定要求专利保护的范围等缺陷,只要增加了技术特征的独立权利要求所述的技术方案未超出原说明书和权利要求书记载的范围,这样的修改就应当被允许。

不管增加何种技术特征,根据《指南》第二部分第八章第5.2.1.1节中原说明书和权利要求书记载的范围的规定,对于权利要求中增加技术特征的修改也应当符合上述规定,即增加技术特征至权利要求中的修改方式主要包括以下两个方面:( 1)增加技术特征来源于根据申请文件直接、毫无疑义确定的内容,即来源于申请文件中未有明确文字记载的内容;(2)增加技术特征来源于申请文件中有明确文字记载的内容。

对于上述第一个方面,由于增加的技术特征没有明确的文字记载,需要结合本领域技术人员的能力来判断,因此在专利审查过程或专利修改过程中会比较容易引起重视;而对于上述第二个方面, 在审查实践中,对于向权利要求增加技术特征且增加的技术特征在申请文件中有明确的文字记载,如增加技术特征将上位概念下位化、增加技术特征进一步限定整个装置的组成部分及各个部分之间的连接关系、增加技术特征将参数数值进一步细化等, 由于增加技术特征是对权利要求作进一步的限定,缩小了权利要求的保护范围,通常会比较容易地就认定修改符合专利法第三十三条的规定。

对于申请人将权利要求合并或申请人从说明书具体实施方式提炼一些具体技术特征对权利要求作进一步限定的修改方式,有学者将这种修改方式总结为“中间概括”[3-4] ,即修改后的权利要求的保护范围比原来的权利要求的保护范围要小,但比说明书具体实施方式中记载的整个技术方案的保护范围要大,介于二者之间。然而,对于申请人常常将权利要求合并或申请人从说明书具体实施方式提炼一些具体技术特征对权利要求作进一步限定的修改方式,看似权利要求的内容被具体化,范围缩小,审查员也比较容易接受,但这样的修改有可能隐藏着超出原始记载的内容,这些内容隐蔽而不易察觉[5] ,因为向权利要求中增加技术特征通常会导致该权利要求请求保护的范围变小,但是修改是否超范围的判断基础是“原说明书和权利要求书记载的范围”,与权利要求请求保护范围的大小无直接关联性[6] ,这也是专利审查过程或专利修改过程中比较容易忽略的问题。

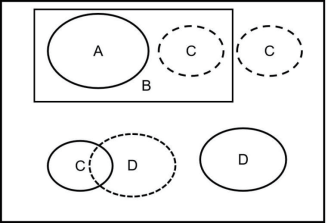

专利法保护的对象是有多个技术特征组合的技术方案,技术方案作为技术特征的集合,其不仅包括各个技术特征,还包括各个技术特征相互间的配合关系。从立法宗旨可以知道,为了平衡各方利益,无论怎么增加技术特征,都不允许申请人将新的技术内容或者新的组合关系引入原申请文件中,使得原申请文件中出现新的技术方案。因此,不管是增加一个技术特征还是增加多个技术特征至权利要求中,在判断是否修改超范围时,都需要考虑特征与特征之间的相互关系,即要考虑各特征之间是否存在固定的关联或固定的配合关系,可以采用如图1中所示的修改超范围判断示例图来判断。

图1中,A为权利要求1中已有的技术特征,B为向权利要求1中增加技术特征后形成的技术方案,C 、D为非权利要求1或说明书具体实施方式中的技术特征,当把技术特征C加入权利要求1时,若技术特征C与技术特征D之间具有协同作用,存在一一对应、不可分割的关联性,即如图1中的虚线D,此时只把技术特征C加入权利要求 1中,则忽略了技术特征之间的关联性,则权利要求1中加入技术特征C后形成的技术方案B破坏了这种特定的关联性,是原始申请文件没有记载的技术方案,因为技术特征C与技术特征D要一起出现,这种修改就会导致超范围。

图1 修改超范围判断示例图

若技术特征C与技术特征D之间不具有协同作用,不存在一一对应、不可分割的关联性,即如图1中的实线D,即技术特征C是独立的特征,属于“自由基”,则技术特征C可以单独加入到权利要求1中。在加入到权利要求1中后,还需要判断技术特征C与技术特征A之间的关联性,二者能否相互组合。若不能相互组合,即如图1中位于B外的虚线C,则这种修改就会导致超范围;若能相互组合,再判断组合后的技术方案B是否为申请文件中原始已经记载的技术方案,若是,则修改不超范围,若否,则修改超范围。

专利申请的案情及修改方式复杂多变,本文通过三个案例,分析了对于向权利要求中增加的技术特征来源于申请文件明确的文字记载,在将说明书具体实施方式中的某个或某些技术特征加入至权利要求中的修改方式,以及说明书具体实施方式中记载了多个并列的技术方案,修改时将并列技术方案进行了组合的修改方式,是否会导致修改超范围。

三、案例分析

(一)割裂技术特征

【案例一】

本案例涉及“一种流量计费方法”,申请人在修改权利要求时将原权利要求2的技术特征及说明书中明确文字记载的技术特征“所述计费服务器检查下一计费周期是否切换费率”加入权利要求1中,修改后的权利要求1如下:

1.一种流量计费方法,包括以下步骤:

网络接入设备定时向通信计费服务器发送计费更新报文;

计费服务器根据所述网络接入设备发送的计费更新报文进行计费;

其特征在于,所述计费更新报文中含有费率切换前的信息和费率切换后的信息,所述费率切换前的信息包括费率切换前的流出流量、费率切换前发送的包数、费率切换前接收的包数、费率切换前的上网时长;所述费率切换后的信息包括费率切换后的流出流量、费率切换后的上网时长、费率切换后接收的包数、费率切换后发送的包数;

所述计费服务器检查下一计费周期是否切换费率。

权利要求1是方法权利要求,涉及一种流量计费方法,对于方法类权利要求,其包括有时间过程要素的活动,即与各个步骤执行的先后顺序相关,对于从说明书中增加的技术特征“所述计费服务器检查下一计费周期是否切换费率”,尽管上述技术特征在说明书中有明确的文字记载,但是根据说明书中的记载可知,执行该步骤的前提是“首先读取报文的类型,如果是计费开始报文,则检查下一计费周期是否切换费率”,而权利要求1中执行该步骤的前提是“网络接入设备定时向通信计费服务器发送计费更新报文”,可见,权利要求1中的步骤1中为计费更新报文,因此,两者的前提完全不同,从说明书中简单地割裂出上述技术特征并补充到权利要求1中,而不考虑该技术特征所适用的前提条件,即使单个技术特征在说明书中有明确文字记载,将其加入到权利要求中后,与权利要求中其他技术特征组合形成的技术方案在原申请文件中无文字记载,也不能根据原申请文件直接地、毫无疑义地确定,因此,权利要求1的修改超范围。

对于将说明书中有明确文字记载的某个技术特征加入到权利要求中,不能因加入的技术特征在申请文件中是否有明确的文字记载,而简单认定其不超范围,还应当确定:该特征与该实施方式中的其他特征不是相关的或无法分开地相连的,即应该关注加入的技术特征与其他特征的关联性,不能割裂技术特征,如上述案例中加入的技术特征有其相应的前提条件,因此加入的技术特征“所述计费服务器检查下一计费周期是否切换费率”应与“计费开始报文”是紧密联系、相互配合的,而当忽略其前提条件时,就会导致修改超范围。因此,当加入的特征与其他特征有不可分割的关联性时,增加的技术特征只取自其中一部分时,形成的技术方案会成为一个新的技术方案,属于新的信息,会导致修改超范围。

【案例二】

《指南》第二部分第八章第5.2.2.1节中指出,对于含有数值范围技术特征的权利要求中数值范围的修改,只有在修改后数值范围的两个端值在原说明书和 /或权利要求书中已确实记载且修改后的数值范围在原数值范围之内的前提下,才是允许的[1]。这种情形适用于仅存在单个数值范围的权利要求的修改。在审查工作中,常常遇到对多个数值范围同时进行修改的情形,也会遇到仅对部分数值范围进行修改并根据说明书具体实施方式中的内 容对参数数值作进一步限定的情形。

本案例涉及“一种铜镁合金的组合加工方法”的发明专利申请,原始权利要求为:

1.一种铜镁合金的组合加工方法,其特征在于,包括如下步骤:

第1步,将铸态铜镁合金块材在模具中进行等通道转角挤压,获得超细晶合金材料;

第2步,将超细晶合金材料进行退火热处理,得到铜镁合金。

……

9.根据权利要求1所述的铜镁合金的组合加工方法,其特征在于:第2步中,退火温度为150~ 200 ℃,保温时间约0.5~ 2 h。

驳回所针对的权利要求1为:

1.一种铜镁合金的组合加工方法,其特征在于,包括如下步骤:

第1步,将铸态铜镁合金块材在模具中进行等通道转角挤压,获得超细晶合金材料;

第2步,将超细晶合金材料进行退火热处理,得到铜镁合金;

在第1步前,将铸态铜镁合金块材线切割成符合加工模具的柱状试件;

在试件的表面和模具表面均匀涂覆固体润滑剂;

所述的固体润滑剂是石墨;

所述的等通道转角挤压为16道次;相邻挤压道次间试样旋转180°;等通道转角挤压的温度为室温;

第2步中,退火温度为150 ℃,保温时间为0.5 h;

所述的铜镁合金在0.1 mol/L NaCl溶液中稳定电极电位值是-120 mV ,腐蚀电流是 2.576 × 10-7 A/cm2;

所述的铜镁合金阻抗值9207.4 Ω·cm2。

对于上述修改方式,实审审查员在驳回决定中的观点与原专利复审委员会(以下简称复审委)在复审通知书中的观点一致,均认为修改超范围,即修改后的权利要求1记载了“退火温度为150 ℃,保温时间0.5 h;所述的铜镁合金在0.1mol/L NaCl溶液中稳定电极电位值是-120 mV,腐蚀电流是2.576×10-7 A/cm2 ;所述的铜镁合金阻抗值9207.4 Ω·cm2 ”。根据说明书中的记载可知,铜镁合金在“0.1 mol/L NaCl溶液中稳定电极电位值是-120 mV,腐蚀电流是2.576 × 10-7 A/cm2 以及铜镁合金阻抗值9207.4 Ω·cm2 ”的腐蚀性能是在经历了退火温度为 200℃、保温时间为2 h的退火工艺后测定获得的。由于退火工艺对铜镁合金的化学性能影响很大,所以退火工艺为150℃,保温时间0.5 h的铜镁合金的化学性能不可能与退火工艺为200 ℃、保温时间2 h的铜镁合金完全一样。因此,目前权利要求1记载的关于在退火温度为50℃、保温时间0.5 h的退火工艺下得到的腐蚀性能在原始申请文件并没有记载,也不属于本领域技术人员能够从原始申请文件记载的内容中可以直接、毫无疑义地 确定的内容。

从案例二可以看出,原始权利要求9中已经记载了“第2步中,退火温度为150~ 200℃,保温时间约0.5~ 2 h”,申请人在对权利要求进行修改时,除了将退火温度、保温时间分别具体限定为端点值150 ℃、0.5 h,并进一步将说明书中有明确文字记载的“铜镁合金在0.1mol/L NaCl溶液中稳定电极电位值是 -120 mV,腐蚀电流是 2.576 × 10-7 A/cm2 ;合金阻抗值 9207.4 Ω·cm2 ”的内容加入权利要求1中,修改后的权利要求1中,各个参数的具体数值在原说明书中均有明确的文字记载,经过上述修改后,权利要求1的保护范围进一步缩小。在审查过程中,对于上述修改方式,由于各个参数的数值在原始申请文件均有明确的文字记载,可能会认为这种修改方式和仅存在单个数值范围的权利要求的修改类似,认定为修改不超范围。事实上,对于含有多个参数时,不能仅仅因为各个参数的具体数值在原始申请文件中均有明确的文字记载,就直接认定为修改不超范围,如案例二增加的技术特征“所述的铜镁合金在0.1mol/L NaCl溶液中稳定电极电位值是-120 mV,腐蚀电流是2.576 × 10-7 A/cm2;所述的铜镁合金阻抗值9207.4 Ω·cm2 ”为铜镁合金的腐蚀性能参数,其是在一定退火温度及保温时间下得到的,可以单独加入到权利要求1中,但是增加的技术特征并不能和权利要求1中已有的技术特征“退火温度为150℃,保温时间为0.5 h”相配合,因为加入的技术特征是在退火温度为200℃、保温时间为2 h下的腐蚀性能参数,换句话说,实施例中的“铜镁合金在0.1mol/L NaCl溶液中稳定电极电位值是-120 mV,腐蚀电流是2.576×10-7 A/cm2”总是与“退火温度为 200℃、保温时间为 2 h”相关联,具有因果关系,增加技术特征后形成的技术方案在原始申请文件中并未记载,即并未记载退火温度为150℃,保温时间为0.5 h下的铜镁合金的腐蚀性能参数,增加后的技术特征形成的技术方案属于新的信息,也不能达到上述铜镁合金的腐蚀性能参数的技术效果,进而修改超范围。因此,针对同时对多个参数数值组合式的修改,要站位于本领域技术人员,厘清申请人在申请 日提交的整个技术方案,来判断多个参数数值之间的相互关系,是否紧密联系、相互影响、一一对应,要考虑各个参数的具体数值是否能单独加入,加入后是否能与权利要求中已有的参数数值搭配组合,搭配组合后的技术方案在原申请文件中是否有记载。

从上述两个案例可以看出,将说明书具体实施方式中的某个或某些技术特征加入到权利要求中时,当加入的技术特征和其他特征之间具有一一对应、不可分割的关联性,只加入其中一部分技术特征时,也即忽略了技术特征的关联性及技术特征间的协同关系,割裂了技术特征,此种增加技术特征至权利要求的修改方式超范围。

(二)并列技术方案的组合

在说明书具体实施方式中,为了对发明记载得清楚完整,常常会写几个实施例,设置多种优选方式和多种并列技术方案。为了克服审查意见中指出的缺陷,通过删除并列技术方案中的某一种或某几种方案或将并列技术方案中的不同特征进行组合属于常见的修改方式。

【案例三】

本案例涉及“研磨制品及其制造方法”,其中驳回的权利要求71为:

71.一种形成研磨制品的方法,该方法包括:

将纳米复合环氧前体和丙烯酸类前体混合,形成粘合剂,所述粘合剂包含至少5重量%的亚微米颗粒填料,亚微米颗粒平均粒度小于100 nm;

将该粘合剂施涂于基材;

将磨粒施加于所述基材;使所述粘合剂固化。

请求人提交了复审,修改了权利要求,修改后的权利要求41对应驳回针对的权利要求71。修改后的权利要求41如下:

41.一种形成研磨制品的方法,该方法包括:

将纳米复合环氧前体和丙烯酸类前体混合,形成粘合剂,按粘合剂组分的重量计,所述粘合剂包含:

10~90重量%的可阳离子聚合的化合物,

不大于 40重量%的可自由基聚合的化合物,

5~80重量%的胶体颗粒填料,以及5~50重量%具有聚醚主链的组分;

所述颗粒填料包括平均粒度小于50 nm的胶体二氧化硅;

所述可阳离子聚合的化合物选自至少一种环醚组分、环内酯组分、环缩醛组分、环硫醚组分、螺原酸酯组分、环氧官能组分或者氧杂环丁烷官能组分;

所述可自由基聚合的化合物包含一个或多个烯键式不饱和基团;

所述具有聚醚主链的组分选自聚1,4-丁二 醇、聚1 ,4-丁二醇的缩水甘油醚、以及聚1 ,4-丁二醇或者包含聚碳酸酯基的聚1 ,4- 丁二醇的丙烯酸酯;

将该粘合剂施涂于基材;

将磨粒施加于所述基材;以及使所述粘合剂固化。

对于上述修改方式,在原权利要求71的基础上增加了特征“10~90重量%的可阳离子聚合的化合物,不大于40重量%的可自由基聚合的化合物,5~80重量%的胶体颗粒填料,以及5~50重量%具有聚醚主链的组分;所述颗粒填料包括平均粒度小于50 nm的胶体二氧化硅;所述可阳离子聚合的化合物选自至少一种环醚组分、环内酯组分、环缩醛组分、环硫醚组分、螺原酸酯组分、环氧官能组分或者氧杂环丁烷官能组分;所述可自由基聚合的化合物包含一个或多个烯键式不饱和基团;所述具有聚醚主链的组分选自聚1,4-丁二醇、聚1,4- 丁二醇的缩水甘油醚、以及聚1,4-丁二醇或者包含聚碳酸酯基的聚1,4- 丁二醇的丙烯酸酯”,并删除了特征“所述粘合剂包含至少5重量%的亚微米颗粒填料,亚微米颗粒平均粒度小于100 nm”。

复审委在复审通知书中认为,原权利要求71以及说明书中均记载了将纳米复合环氧前体和丙烯酸类前体混合,形成粘合剂,虽然其他权利要求以及说明书具体实施方式中其他实施方式记载了粘合剂的不同构成形式,但由此并不能直接地、毫无疑义地确定粘合剂既由纳米复合环氧前体和丙烯酸类前体混合来形成,又包括“10~90重量%的可阳离子聚合的化合物……所述具有聚醚主链的组分选自聚1,4-丁二醇、聚1,4-丁二醇的缩水甘油醚、以及聚1,4-丁二醇或者包含聚碳酸酯基的聚1,4-丁二醇的丙烯酸酯”,因为,原权利要求书以及说明书具体实施方式记载的粘合剂由纳米复合环氧前体和丙烯酸类前体混合来形成的技术方案,与粘合剂包括“10~90重量%的可阳离子聚合的化合物……”的技术方案是并列的,互相独立的,各自均是以粘合剂制剂的总重量为基准计算的,即各并列技术方案中各组分之和等于100% ,也就是说, 各技术方案中的组分与含量的对应关系是紧密联系、一一对应的,因此将两个不同组分配比的技术方案进行叠加的修改致使修改后的信息与原申请记载的不同,而且该修改后的内容又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定,因此修改超范围。

在复审通知书中,复审委认为将并列技术方案中每个方案中的某些技术特征进行合并形成一个新的技术方案,虽然新的技术方案中的每个技术特征在原始申请文件中均有记载,但是新的技术方案在原申请文件中并没有记载,原申请文件中也未记载各个技术特征可以相互组合,就会导致修改超范围。事实上,在审查实践中,经常会遇到申请人为了获取有利的保护范围,往往会将权利要求的保护范围写得过大,为了克服审查过程中通知书中指出的缺陷,有时会将说明书具体实施方式中多个并列的技术方案堆叠在一起,或将说明书中多个实施例中的部分内容合并形成一个新的技术方案,此时,不能因为新增的技术特征在原始申请文件中均有明确的文字记载,而去判断修改不超范围,如上述案例,增加的技术特征“10~90 重量%的可阳离子聚合的化合物……以及聚1,4-丁二醇或者包含聚碳酸酯基的聚1,4- 丁二醇的丙烯酸酯”与其他的特征没有一一对应、不可分割的关联性,可以将其加入到权利要求中,但是加入的上述技术特征和权利要求中已有的技术特征“将纳米复合环氧前体和丙 烯酸类前体混合,形成粘合剂进行组合”不能相互组合,因为加入的技术特征和已有的技术特征为两个并列的技术方案,原始申请文件中并未记载加入的技术特征和原有的技术特征组合后的技术方案,即修改后的技术方案在原始申请文件中没有记载,属于新的信息,因此修改超范围。

从上述案例可以看出,对于并列技术方案,当修改方式为删除其中一个并列技术方案时,修改是允许的,不超范围的,此种方式也是审查过程中比较常见的,然而,当通过增加的方式将并列技术方案糅合到一个权利要求中时,要将修改后的技术方案与原技术方案对比,即要分析原申请文件中是否记载了并列技术方案中的技术特征进行组合的技术方案,否则就形成了一个新的技术方案,就会导致修改超范围。

四、小结

通过上述三个案例的分析可知,对于权利要求中新增技术特征的修改方式,当新增的技术特征割裂了技术特征或新增的技术特征忽略了并列技术方案的组合,虽然新增的每个技术特征都在说明书具体实施方式中有明确文字记载,也有可能会导致修改超范围。因此,判断从说明书具体实施方式新增技术特征到权利要求中是否超范围,要遵循最基本的原则,即如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分,致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同,而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定,那么,这种修改就是不允许的。具体来说,要站位本领域技术人员,根据申请人的真实意思表示确定原申请文件所记载的范围,可以从以下几个方面进行考虑:(1)增加的技术特征是否为“自由基”;(2)增加的技术特征能否和权利要求中已有的技术特征相互组合;(3)增加技术特征后形成的技术方案是否形成了一个新的技术方案,是否 引入了新的信息,以此来全面、客观地判断增加某技术特征后的技术方案是否超出了原申请文件记载的范围。本文给出的几种增加技术特征到权利要求的修改方式并非穷举,案情及修改方式复杂多变, 修改超范围的问题是一直需要关注的问题,修改后的技术方案要与申请人在申请日提交的申请文件中的技术方案一致,不能有新的技术方案出现,这也符合专利法第三十三条的立法本意。笔者列举了三个典型案例,对于向权利要求增加技术特征是说明书中有明确文字记载的内容时,也可能会导致修改超范围,仅供参考。

参考文献:

转载请注明“刊载于《专利代理》2024年第3期”。

引用参考文献格式:

陈蕾, 孙志良. 从增加技术特征的角度浅谈修改超范围的问题[J].专利代理, 2024(3):105-112.